Simple is the BestAQBインプラントシステム

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

| ■ AQB 誕生の背景 |

| 機械的強度と高品質HAの国産製品が待たれていた |

堤 AQBインプラントは昭和50年代に開発を開始し、当時東京医科歯科大学の医用器材研究所に在籍していた私も、アドバンスと共同で行われたAQBの開発に参画しました。 動物実験も無事に完了し、当時、三井記念病院の歯科・歯科口腔外科部長をされていた寳田博先生を訪ね、それまでのAQBインプラントの開発データ等のプレゼンテーションを行い、治験のお願いをしました。 大学(東京医科歯科大学)、また教室(東京大学医学部口腔外科教室)のかわいい後輩の私からのお願いですので(笑)、治験を快諾していただき、もう一箇所の治験機関は日本歯科大学の内田稔教授(当時)にお願いすることに決まりました。 そして日本歯科大学に先んじること1年半、三井記念病院で第一次治験がスタートしました。昭和63年11月のことです。 まず、寳田先生にインプラント治療とのかかわりとAQBの治験を開始した当時のことをうかがいたいと思います。

寳田 私のインプラントとのかかわりは、大学院時代に遡ります。 当時、インプラントには非常に興味を持っていましたが、実際の歯科医療の現場ではインプラントは失敗の連続で、ブレードタイプ、骨膜下インプラントなど次々に別なタイプのインプラントが登場しましたが、どれも良好な結果は得られていませんでした。

|

| ■ 治験開始、そして申請へ |

| 監督官庁の担当官も驚いたAQB の超良好な治験結果 |

堤 三井記念病院では、結果的に2回治験を行っており、治験としては異例の長期症例が存在することになりました。 治験当初のAQBの形状は、治験の過程で補足、修整されたところもあり、ご苦労も多かったことと思いますが、実際の現場はいかがだったでしょうか。

寳田 治験をはじめてまず困ったのは、植立孔形成用のツールがないことでした。 最初アパセラムRのものを代用したのですが、ドリルの方がよいと考え秋葉原で工業用の0.1mmきざみのドリルを細かく揃えました。 今から思えば、AQBの場合は多少、植立孔とインプラント体の径とに差があっても十分結合しますから、それほど細かく揃えなくてもよかったのですが。

|

堤 実際に治験を行いながらツールを整備していったのも事実ですね。 ばらばらだったツールをお弁当箱状の箱に収納し黒字で記載した説明も、個々の規格に必要なツールごとに色分けして整理しました。 このツールセットのカラーコードは現在、ITIなども用いているようですが、一番最初に用いたのは間違いなくAQBインプラントのシステムです。

杵渕 術式も、AQBの治験開始当時は、切開を行わないフラップレスで植立を行っていました。 2年間で症例もかなりの数に上ります。しかしフラップレスではHA部分が骨に埋入しているか分からない状態での植立です。 骨吸収やインプラント周囲炎を起こす症例も出て、以後きちんとフラップを起こして骨の状態を見るようになりました。 AQBの場合、HAコーティング部が骨に確実に入っていることが重要であると治験の段階で検証されています。 上顎前歯部などは顎骨は立派でも切開してみるとかなり骨が薄い症例があるものです。

堤 平成2年11月、三井記念病院と日本歯科大学の2施設で同時に第二次治験開始、 以後平成3年11月にいたる臨床期間において、30症例づつ行い、厚生省(現厚生労働省)に治験結果提出、AQBの承認申請にいたります。 結果、厚生省の担当係官が「この数字は本当か?」と問い合わせが来るくらい、良好な成績でした。

|

寳田 インプラントの評価基準として、当時はハーバード会議で確立した“有用率”を用いていました。 これは、微小な動揺も認めない、現在のサバイバルレートと比較して厳格な基準ですが、それでもAQBは90%を遥かに超える驚異的な成功率であったといえます。

| ■ 逆風の中での船出 |

| 多くの反対論を跳ねのけるAQB の優位性とは |

堤 1994年6月、AQBは発売開始に漕ぎつきました。8月には“AQB研修会”が始まり、ユーザーの先生が急増、AQBの躍進が始まります。 第一回研修会は土日の二日間で講師も寳田先生を初め6名の先生という充実したものでした。津山先生は記念すべき第一回の受講生だったそうですね。

津山 そうです。現在のIAI理事の宮澤利明先生、丹羽健先生もご一緒で十数名が参加していました。 私にとって非常にラッキーだったのは、寳田先生を初めとした先生方から講義を聴き、その手技を間近にみることができたことです。

寳田 第1回目の研修会は、多くの先生方にAQBの臨床範囲を広げていただこうと、熱のこもった研修会になりました。

堤 ただ当時のAQBを取り巻く環境は非常に厳しかったのも事実であり、厳しい船出でしたね。

寳田 確かにそうです。インプラントの流れは、2ピース2回法にありましたし、またインプラントの素材も、チタンの単体が主流でした。 さらにHAインプラントに対する批判的な論文が米国で発表されたことを受けて、日本においてもHAに対する批判的な意見が圧倒的な状況でした。

堤 ご指摘の論文はジャルチョに対するものかと思います。事実、ジャルチョのHAはよくなかったようですね。 金属にHAを溶射する際のプラズマ溶射がHAを分解させてしまうというデータを、開発サイドで持っていなかったという背景があるようです。

津山 私の大学生の頃の20年前くらいは、確かにチタンインプラントが主流でした。やはりHAについては批判的な見解が多かったように記憶しています。

堤 開発段階のころ、昨年IAI研究会学術大会でも特別講演を行ってくださったインプラントの世界的権威・大阪歯科大学名誉教授の川原春幸先生も当時は、HAに対して否定的でしたね。 「HAは体の中で溶解してしまいpHが変化し大変なことになる、わかっとるんかい」とおっしゃるんですよ。 多くの先生がそのような印象をもったのは、純度の低い壊れたHAに対する印象でありAQBの再結晶化HAとは根本的に異なるのは、現在は言うまでもないでしょう。 事実、川原先生も今ではAQBのファンになってくださっています。

寳田 しかし、そのような逆風の中にあっても私自身は治験段階から含め、やはりAQBは使いやすい、良好な結果を得られるインプラントであるという確信を持っていました。 ただ、当時の『HAコーティングインプラントは4年から7年くらいで脱落してしまう』という報告に対しては、AQBは長期症例がなかったわけですから、不安を抱えながら1年1年、慎重に経過を観察していたわけです。 数年後、これならいけるという自信を持つことができ、確信を強めました。 いうまでもなく、通常のプラズマ溶射したコーティングは結晶率が低いのに対し、AQBの再結晶化HAでは96%以上の結晶化率であることがわかっていたことも自信の裏づけとなっています。

|

それを見た時に、私自身もこれならば大丈夫だろう、AQBは今後、臨床の現場で力を発揮していくだろうと確信を持ちました。

| ■ 高い生存率を誇るAQB |

| チャレンジ症例を避ければほぼ100%に近い数字を記録! |

堤 AQBは今年で発売19年になります。現在にいたる先生方の臨床状況についてお話ください。

|

津山 1987年11月17日、三井記念病院では治験のための第一回植立オペが行われました。 寳田先生が前歯に6本の3MLを植立した症例ですが、現在も患者さんのパントモを見ると、予後良好であることが分かります。 三井記念病院で行われた症例については現在、治験段階からのものを含めて追跡調査を進めているところです。 20年近く経て住所が不明になってしまった患者さんなどを抜いて、現存の症例から見た予後は非常に良好で、生存率もかなりの高い数字がでると思います。

堤 調査が完了し、データ公開する日が待たれますね。

寳田 ただし、注意すべき点は、成功率の基準をどうするかということと、症例の追跡がどこまでできるかということですね。 AQBに関しては短期の結果しかでていないので、ユーザーのためにもぜひ長期の成功率の報告が欲しいですね。 これまで私が行ってきた症例では95%前後の成功率ではないかと思われます。 以前、単独植立のデータを調べて学会で報告したことがありますが、約30症例、すべて予後良好という結果でした。

|

杵渕 私自身は三井記念病院での治験当時から現在に至るまで約1500本のAQBインプラントを用いた症例があります。 先日、それらの調査可能な症例について、エクセルを駆使してその予後の状態などの詳細を調べてデータ化しました。 その結果、植立初期に感染して抜去したものも含め全体で49本の抜去例を把握しており、単純な残存率としては96.7%でした(図2)。

堤 それは高い数字ですね。

杵渕 抜去した49本には、骨が非常に薄くソケットリフトを併用しても難しそうなチャレンジ症例や、 骨陥凹がひどく頬側部で骨裂開が起き、HA部分が骨から一部露出してしまった症例に細片骨を充填して植立した症例も含まれます。 さらに、植立後1ヵ月くらいしても動揺が治まらず、再植立をした方がいいのかと思わる症例を何とか暫間固定で骨癒合させたりしたなどのチャレンジ症例が大部分で、それを含んで約97%というのはかなり高い数字だと思います。

堤 では、普通の症例だでけでみると、ほぼ100%に近い数字が見込まれるといっても過言ではないですね。

杵渕 そうです。骨がしっかりとしており条件が整っている症例では、確かにさらに高い数字になるでしょうね。 また、失敗した症例については個々の原因を含め調査、データ化しているところです。

堤 先生方のAQB症例では予後も非常に良好で、高い生存率を維持している。 AQBはまさに開発段階におけるコンセプト通り、長期予後を安定して得られるインプラントとして臨床の場で活躍しているということがわかりました。

| ■ AQB の有用性の背景 |

| 臨床の現場を支えるAQB の品質、サポート |

堤 では次に発売以来、順調に臨床使用数を伸ばしているAQBの臨床的に見た長所についてお聞きします。

寳田 臨床的にはまず上顎、下顎関係なく良好な結果が得られることを挙げたいと思います。他のインプラントだとそうはいかない。 下がよくても上はダメというインプラントもあるのです。特に上顎前歯部のように骨質の悪い部位にも植立して成功するのがAQBの大きな特長でしょう。 さらにもう一つ、そもそもAQBは骨結合に優れているため、フィクスチャーの長さが他のインプラントと比較して短いという特長があります。 1mmでも短ければ、骨造成などもしなくて済み侵襲も少ない。これは大きな利点です。

杵渕 長い間デンチャ-を使っていたことにより下顎骨が下がり、下顎管までの距離が7mmしかない症例の場合、 他メーカーシステムにないフィクスチャー6mmのAQBを用い、HA部分が骨に埋入するよう下顎管ぎりぎりまで入れることがあります。 AQBであればこのような症例でも十分咬合支持力を維持できるんですね。今後幅広い臨床上の応用がなされていくことと思います。

津山 私にとって実際の臨床の現場におけるAQBの最大の魅力は、骨誘導に優れた点です。 今は、その長所を生かした治療にとりつかれているといっても過言ではありません(笑)。

堤 AQBがもっている製品特性の長所に加えて、サポートシステムなども効果を上げているようですね。

杵渕 営業担当の面倒見のよさは素晴らしいですね。AQBの大きな特長でしょう。 多くの先生方は研修会に参加して手技を修得しても、実際のオペとなるとなかなか踏み出せないこともあるようです。 そのような時に、メーカーサイドがオペに立ち会ってくれるだけで気分的に大いに違うものです。先生方の大きな手助けになっていると思います。

寳田 販売戦略もすばらしいですね。歯科医とメーカーは車の両輪のような関係がベストでAQBはそのバランスが優れていると思います。 またAQBにはIAI研究会というユーザーを中心とした学術的組織があり、名だたる臨床家がいます。 今回、IAI研究会が中心となってAQBの専門医制度を実施する運びとなり、できうる限り多くの先生に、安全かつ確実に手技を身に付けていただこうというバックアップ体制も完成しました。 先生方には心強いと思いますね。

| ■ AQBを用いた症例拡大 |

| 最先端の再生医療に貢献するAQB |

堤 AQBを用いた症例の拡大、難症例への取り組みについて次に伺いたいと思います。

杵渕 毎年IAI研究会学術大会でAQBを用いた様々な症例について発表してきていますが、AQBの場合、特に1ピースはソケットリフトがやりやすいと感じています。 1ピースを用いることで非常に適応症例が拡大したのも事実です。 また最近は下顎前歯部専用とされてきた直径3mmAQBの適応症例について、一定の基準に基づいて植立すれば他の部位においても良好な結果が得られることが分かりました (杵渕孝雄,下顎前歯部以外に植立した直径3mm症例の検討,第8回IAI研究会学術大会,2006)。 骨の状況を見ると非常に薄く4mmではとても無理であろうと思われる症例に3mmで工夫して始めた適応の拡大です。 このような症例でも間隔を広げない、間引かないように3mmAQBを植立して上部構造を連結、直径4mmより弱めの咬合負担力の付与を心掛けるなどの基準を遵守すれば、良好な結果が得られることが分かりました。

寳田 AQBは臼歯部においてはこれまでも咬合圧に対して比較的強いとされてきましたが、直径3mmのAQBを用いた上顎前歯部症例においては、破折を懸念するケースもありました。 しかし3mmといえば、太い針金を入れるようなイメージです。慎重な治療計画に基づいて取り組めば良好な結果が得られ、インプラント症例の適応拡大に繋がるでしょう。

津山 杵渕先生の昨年のご発表後、一時、直径3mmAQBが爆発的に売れたという話を聞いています(笑)。

堤 3mmAQBの場合インプラントの移行部が、その細さから折れやすいのではないかという指摘がありました。

現在のAQBはネジの溝の最後の部分を一周させない工夫を施した。これが破折回避に繋がったようです。

AQBを用いた最先端医療について、津山先生にお話いただきたいと思います。

|

堤 施術方法と経過はどうですか。

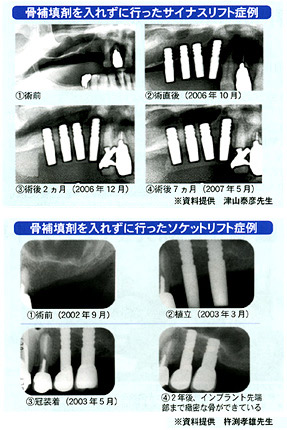

津山 具体的には、1mm程度しかない上顎臼歯部に1ピースAQBを複数植立し、骨移植も人工骨も入れず、サイナスリフトのみ施術し植立します。 4ヵ月すると周囲に不透過体が発生してきます。その間上部構造はスーパーボンドで固定しておきます。 サイナスリフトを施術した長期予後をみていると、AQBインプラントと関係のないところに入れていた骨は5年程度でAQBインプラントのところまで吸収してくることがわかりました。 それから考察するに、AQBインプラントの場合、AQBの力で歯槽骨を再生させ、そして咬合力によって力が付与されている周囲骨は、よりしっかりとしてくるのではないかと考え、 現在はなんら骨補填材などを入れずに植立する症例を重ねて経過観察を続けていますが、この骨伝導能こそがAQBインプラントの素晴らしいところで、私自身、今とりつかれているところです。 杵渕先生もソケットリフトの際に移植を行わない臨床をおこなっていらっしゃるかと思いますが、サイナスリフトであっても同等のことが可能だとわかったのです。

|

杵渕 そうですね。私のソケットリフト症例で、やはり1ピースを入れ、そのまま骨を入れずに植立縫合した症例では、 しばらくしてフィクスチャー周辺の骨肉芽にリモデリングが起き、必要な骨は残り必要でないものは消滅していくといった状態になることがわかっています。

堤 AQBの骨伝導能は、他インプラントにはないAQBならではの優位点です。 他メーカーインプラントの症例を見ますと、ソケットリフトの際に、アパタイトを充填するなど骨補填材を用いた症例を紹介していますが、AQBではそのような措置すら必要がない。 MI(Minimal Intervention)の観点からいっても優れた特性であり、今後再生医療の分野においてもAQBの有用性を用いた症例が増え、臨床拡大の可能性を物語っているといえるでしょう。

なお再結晶化HA自体の応用については、2007年8月に開催された「IAI研究会10周年記念学術大会」において、金沢大学特任教授の小林孝之先生がご発表されてます。

| ■ 特性をより生かす施術とは |

| 口腔外科の基本知識など基礎の確立が大切 |

杵渕 AQBユーザーはインプラントのスペシャリストの先生から一般GPまで臨床家の経験の幅が広いというのが実態です。 中には口腔外科の知識が不足していたり、まだ慣れていないと不安を感じている先生もいらっしゃることでしょう。 そのような場合は、ぜひ津山先生の口腔外科講座に出席したりアドバンスコース研修会などを併用しながら手技を高めていただきたいですね。 こうすることで、より安全で確実な施術が可能になるのではないかと思います。 シンプルな手技のAQBですが、押さえなくてはいけないポイントが随所随所にあるのです。

堤 確かにAQBインプラントはHAの効果や手技をなるべくシンプルにすることで、我々歯科医の負担を少なくするコンセプトのもとで作られました。 しかし“簡単=いい加減”ではない。どんなに優れたものもいい加減に行ったら成功するものもしないでしょう。 ですから簡単であっても、きちんと行うことが重要だといえるでしょう。

| ■ 2ピースも発売開始! |

| 臨床のさらなる領域拡大を可能にした |

堤 AQBは1ピース1回法を特長とするインプラントシステムですが、2002年、適応症例の拡大を図ることを目的に2ピース2回法のAQBインプラントが発売されました。 2回法について先生方のご意見を伺いたいと思います。

寳田 骨が不足し骨造成が必要な症例では、臨床的に2回法の方がやりやすい症例もあります。 実はAQBは2度、2回法の開発を行っているんですよ。 製品のラインナップを豊富にすることで、あらゆるユーザーに取り扱いがしやすいシステムにしようという企画意図で開発が進みましたが、一度目は環境が整わずに中断し、そして2002年の2度目の挑戦が成功し発売にいたったわけです。 2回法の誕生で適応症例も拡大しましたし、他メーカーの2回法インプラントを使っていた先生などは、慣れた2ピースを1回法で使っているケースもあります。 ただ私個人としては、1ピース1回法がメインで、2ピースはまれに使う程度ですね。

堤 実は一度目の企画の時、私は2ピースには消極的だったのです。 しかしフルデンチャーの支台としての植立時などでは、2ピースがあってよかったと思っていますが、でもあくまでファーストチョイスは1ピースであるというのが私の考え方です。

杵渕 私は“シンプルインプラント講座-2ピースシステムと比べた1ピースの優位性”を連載しております通り、バリバリの1ピース派です(笑)。

堤 1ピースで施術できるものまで2ピースで行う先生も時々見られますが、それはいかがかと思いますね。 ただすべてのインプラントシステムに言えることですが、2ピースの場合、ネジの緩みなどの構造からくる問題が発生する場合があるのが課題で改善に各システムが傾注しています。

津山 MIの観点から考えても、患者さん身体への侵襲が1回で済めば済ました方がよいですね。 どうしても2ピースでしかできない症例を除き、やはりファーストチョイスは1ピースであるべきだと私も考えます。

| ■ 他社の1ピース撤退の背景 |

| 多くの反対論を跳ねのけるAQB の優位性とは |

堤 近年、他メーカーで1ピースインプラントの撤退がありました。

寳田 N社ですね。 このことにより日本国内において1ピースインプラントはAQBの牙城になったともいえるでしょう。

杵渕 そもそもあのインプラントは、ノンフラップで植立するので骨が十分ない位置に植立される可能性があるなどの無理がありました。 最初からダメになるのが分かっていたと思いますね。

堤 N社の1ピースはそもそもデザインが問題だと思います。 京都大学の堤教授らの分析では、インプラント体の応力分布はマージンの皮質骨部分に集中する傾向があるというデータを出しています。 しかしN社の1ピースタイプはセルフタッピングの刃で一番肝心なマージン部の皮質骨に応力が掛かった時に損傷を与えてしまうと思われます。 良好な予後を見込めない製品を販売し続けるということは、N社としてもできなかったのでしょう。

杵渕 表面のタイユナイトという加工もかなりざらざらしてましたね。 あの状態で口腔内に入れたら、歯肉内縁上皮との親和性も望めない、失敗が続出しても仕方なかった気がします。

津山 いかなるインプラントでもノンフラップ法では成功率に限界があると思います。 AQBでも、失敗例の多くはノンフラップ法で完全にHAを骨に入れない症例が多いようです。

| ■ 今後のインプラント治療は? |

| いまや、やっていないでは済まされない |

堤 では最後に、インプラント治療そのものが、歯科治療においてどのようなウエイトを占めていくか、実際の臨床に携わる歯科医としてのご意見を伺いたいと思います。

杵渕 インプラント治療は特に大臼歯部における咬合の要として今後ますます重要な役割を果たして行くものと考えます。 昭和40~50年代においては臼歯部から歯を失い、咬合を代替する前歯に負担がかかり結局、口の中が崩壊していく患者さんも多くみられました。

|

寳田 今から十数年前に補綴がご専門の先生にお話を伺ったのですが「インプラントは条件が揃った場合に用い、通常の補綴はデンチャーですね」とおしゃっていました。 しかし、今は違う。インプラントに対する国民の理解も進んでいます。経済的な面がクリアーできたら、インプラントは有効な治療法として、補綴治療の第一選択肢となっていると言えるでしょう。 20年後の将来をみたとき、予防歯科の理念が定着し天然歯の生存率が高まることで、欠損自体が少なくなり、インプラントでの治療は単独植立がメインになっていくという傾向はあると思います。 しかし直近の状況を見れば、団塊世代のいわゆる“2007年効果”による需要や健康志向の高まりで裾野が一気に拡大し、インプラント治療が国民的治療になって行くと感じています。

堤 AQB発売開始当時は、研修会において、私も含めた講師の先生方皆さんが 「インプラントは十分な事前審査をして、確実な部位に確実に埋入することが重要です」と話されており、インプラント治療は欠損補綴治療のファーストチョイスではなかったと思います。 しかし今は状況が様変わりし、ファーストチョイスにインプラント治療を選択する先生も多くなっています。 寳田先生がおっしゃるように時代とともに盛衰があるわけですが、しかし今は差別化の時代です。 どの時代にも患者さんがいることは変わりなく、ドクターサイドでどのような治療を提供するかが、患者さん獲得の大きなファクターになりえます。 その意味でも、インプラント治療の提供は歯科医にとって有用であると考えるわけですが、いかがでしょうか。

津山 大学歯学部における学生教育も変わってきています。 学生に質問すると5、6年前までは補綴治療の第一選択肢としての回答は義歯やブリッジでした。 しかしここに来て天然歯を傷つけない治療として、インプラントを選択するという回答に変わってきています。 過去の経過からインプラントは早期に抜去になるものだと悪いイメージをもたれている先生方もいらっしゃるでしょう。しかし、教育の現場が変わってきているのです。 以前から歯科の現場で治療に携わっている先生方が認識を変化させないといけない、インプラント治療ができませんでは済まない時代になっているように思いますね。

杵渕 MI の考え方も広まってきています。天然歯はできるだけ削らないにこしたことはありません。 その観点からもインプラント治療は有益であるといえるでしょうね。

堤 先生方におっしゃっていただいた通り、我々歯科医にとってインプラント治療は大きなウエイトを占める治療法になっています。 その中でもAQBは、他のインプラントと比較しても良好な結果が得られる、臨床の現場にいる歯科医にとって有効なインプラントだといえるということが改めて認識されました。 今後さらに臨床の幅を広げるためにも、AQBを提供する側としても、よりユーザー本位に立った製品の提供なども模索していきたいところです。

(END)

| Profiles |

|

|

|

|