Simple is the BestAQBインプラントシステム

■ シンプルインプラント講座 第4回

連続講座【シンプルインプラント講座】の第4回目の今回は、

咬合支持能力の観点から、ネジというアキレス腱を持つ2ピースに対する1ピースAQBの優位性を考えます。

今回もシンプルインプラントの提唱者のお一人、杵渕孝雄先生に臨床上のヒントを交えながら論じていただきます。

杵渕歯科医院院長 杵渕孝雄先生

1ピースの優位性について1回目で「総論」、2回目で「2ピースシステムと比べた1ピースの発想上の優位性」、 3回目で「植立後の骨結合の程度を判定しやすい1ピースの優位性」というテーマで述べてきた。 今回は「ネジの緩み破折からの解放」というテーマで、1ピースAQBの優位性を論じることにする。

チタン系2ピースシステムでのネジの緩み破折の報告

チタン系2ピースでは昔からネジの緩み破折が起きるトラブルが多く報告され、そのトラブルを起きにくくするため、インプラントメーカー各社では長年改良が行われてきた。

ネジが途中で折れてフィクスチャーに残った場合、そこに除去用カーバイトバーでポストを掘り、コアを立てて冠を被せたり、

あるいは諦めてそのフィクスチャーをスリーピングにしてブリッジを作り直したりと、その苦労は並大抵のことではないという。

そのために1ピースAQBに乗り換えたというユーザーがいることも多く聞いている。私の診療所に破折で来院した患者さんはまだいないが、ネジの緩みは2例ほど経験している。1例目は左下6のITIインプラントと左下7の天然歯の連結冠が入っていて、 左下7の冠の中がう蝕で冠の維持がなくなり、左下6のネジが緩んで来院した。左下6を単冠の形態に修正し、セメント併用で再ネジ込み、事なきを得た。 またその後、隣接して1ピースAQBを植立して単冠を装着し、ITIの冠と緊密にコンタクトさせ、ネジが緩みにくくした。 2例目は左下6のカルシテックインプラントと左下7の天然歯に連結冠が装着されており、左下7の冠の内部がう蝕で歯髄壊死し、左下7の冠の維持が悪くなり、左下6のネジが緩んでぐらついて来院した。 左下6と左下7の間を切断し、左下6の冠を小さく削り、いったん逆回転して冠を除去した後、セメントを併用して再ネジ込みして対処した。 後日、左下7の根管治療、コア充填後、左下6,左下7にそれぞれ単冠を装着した。ネジの緩みでは上部構造も必要に応じて再作する必要があり、ネジの破折ではさらに心痛の限りである。

金属アレルギーの心配のない1ピースAQB

歯科金属アレルギーが叫ばれて久しいが、純チタンなら生体が異物とみなしにくい酸化チタンの皮膜で表面が覆われるので金属アレルギーは原則起き得ないといわれている。

しかしチタン合金の場合、他の金属成分が入るので金属アレルギーが起きる可能性は否定できない。

一般に他メーカーの2ピースインプラントは強度を上げるため、ネジ以外もチタン合金が使われることがあるといい、金属アレルギーなどの原因となり得る。

AQBの2ピースシステムは、フィクスチャーとアバットメントは純チタンであるため、マイクロギャップが生じない限り、安全であると思われる。

その点1ピースAQBは、純チタンで金属アレルギーの心配がなく安心して使える点は、大きな優位性だと思われる。チタン系2ピースの教え

『テクニカルインプラントロジー』(ゼニス出版,2002年)より |

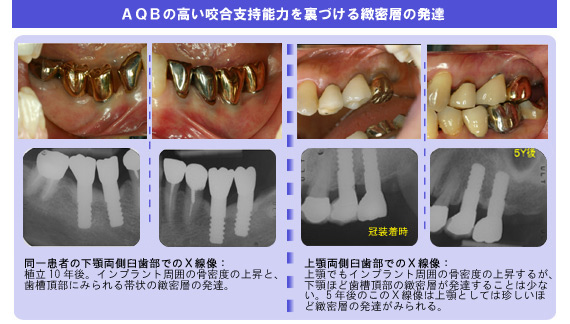

AQBの高い咬合支持能力

チタン系インプラントのオッセオインテグレーション(骨接合)に対して、HApコーティングのバイオインテグレーション(骨結合)は、

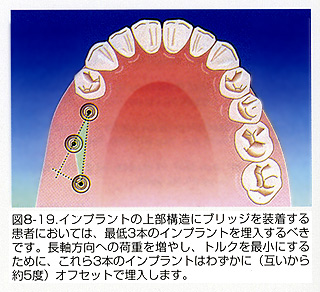

より強い咬合支持能力があるといわれている。私見であるが、バイオインテグレーションでは骨とAQBが一体化するため、AQBが骨つまり生体の一部となるのではないかと思う。古典的な教科書『Orban口腔組織・発生学』(原書:Orban's Oral Histology andEmbryology, Balint J. Orban, S.N.Bhaskar, Mosby、日本語版: 尾持昌次訳 ,医歯薬出版) にも記述されているように、生体は力のかかる骨にはその力を支えるのに必要な骨密度を発達させる。 それゆえAQBの周囲の骨はきわめて骨密度が上がり、強い咬合力を支えられるような構造に変わってくるのではないかと思う。 特に歯槽頂部で厚さ3mm近い緻密層が発達してくることが多い。治験時代から植立している私の場合、最長で17年目を筆頭にAQBインプラントの多数のX線像をみていると、 そんなメカニズムが起きているという想像を禁じ得ない。オッセオインテグレーションでは似たようなX線像を示すものもあるが、 その程度は弱く、想定外の強い咬合力にさらされると外傷性骨吸収や2ピースではネジの緩み破折が起きる可能性を秘めているような気がする。

AQBの2ピースシステム

|

これからの時代は少数歯欠損

昔は、年齢とともに歯を失い、徐々に大きな義歯となり、最終的には総義歯となることが珍しくなかった。

大きな義歯になるにつれ、咬合力そのものも低下するので、多数歯欠損の義歯と併用するようなインプラントでは2ピースでもネジの緩み破折は起きにくかったのかもしれない。

しかし口腔衛生思想と予防の普及で、徐々に歯の喪失率は低下し、8020運動ではないが、高齢者でも残存歯が多く、咬合力の強い少数歯欠損の症例が増えており、

その傾向は今後も進むと思われる。その場合、強い咬合力に耐え得るインプラントが求められることになり、2ピースシステムではここ十数年いかにネジの緩み、

破折を起きにくくするかの研究改良が行われてきたのは前述したとおりである。

このように時代の要求からも、折れにくく、ネジの緩みなどの心配のない1ピースAQBは、すばらしい優位性を持っているといえる。さて次号は「繋ぎ目の位置に規制されない無理のない審美性」という観点で1ピースAQBインプラントの優位性を展開してみようと思う。

杵渕孝雄先生

杵渕孝雄先生東京医科歯科大学歯学部卒業。歯学博士。三井記念病院歯科・歯科口腔外科科長、などを経て、現在、杵渕歯科医院 院長。 |